La santidad de la Iglesia (10): la virtud de la religión

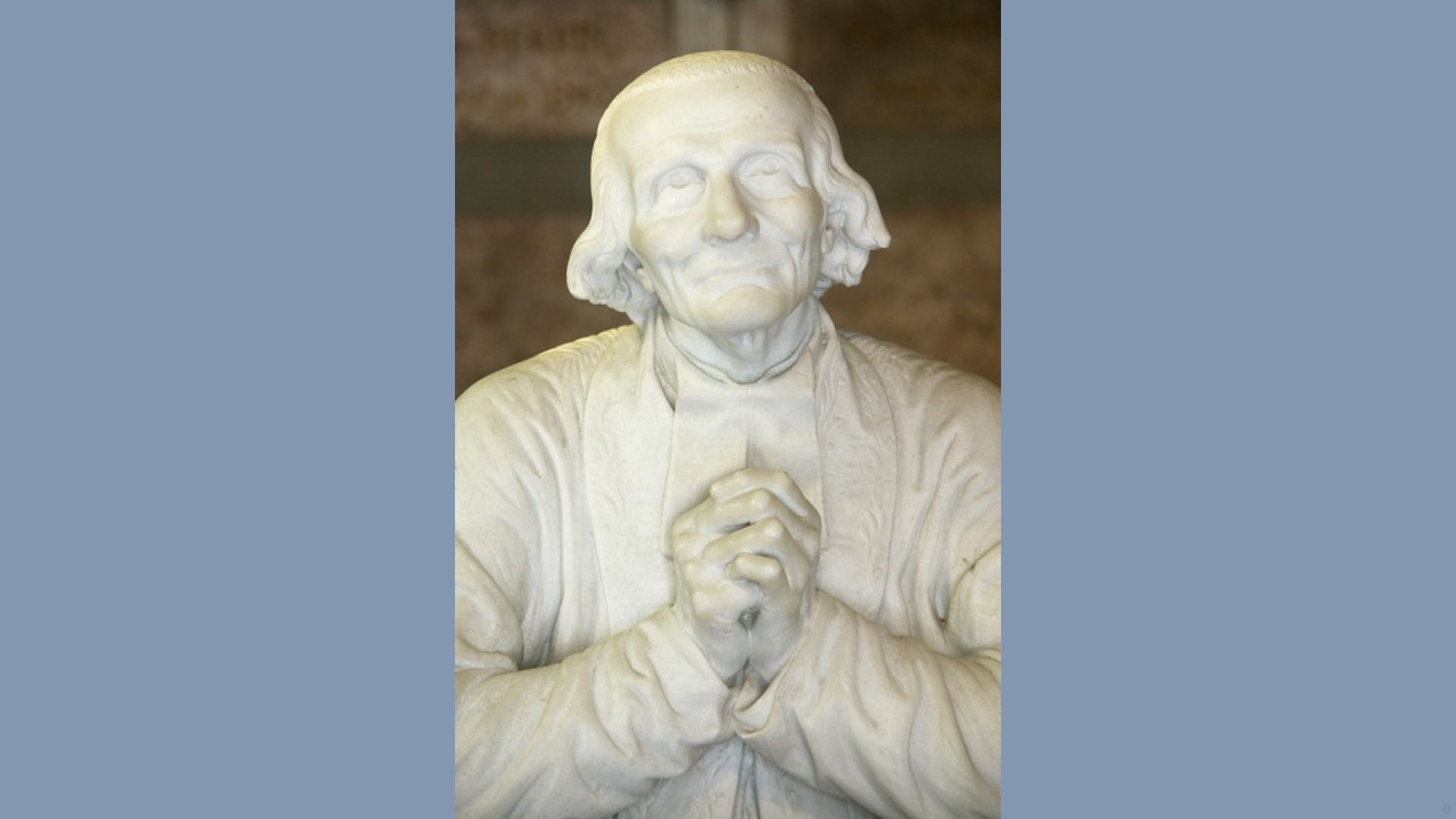

El santo cura de Ars rezando, por Emilien Cabuchet

Ligada a la virtud de la justicia, la virtud de la religión comparte con ella la necesidad de pagar una deuda real, pero esta vez a Dios mismo. Esta virtud se distingue de la justicia en sentido estricto precisamente por la imposibilidad de devolver por igual lo que se debe a Dios.

La religión, pues, inclina al hombre a rendir el culto que le corresponde a Dios, nuestro Creador y Señor y principio supremo del que hemos venido. La religión puede considerarse como una virtud general: en efecto, toda buena acción puede transformarse en un acto de adoración a Dios, por el que ofrecemos algo de nosotros mismos a la majestad divina.

Tal virtud impregnó la vida de los santos. Ciertamente, a diferencia de las virtudes teologales, no tiene a Dios como objeto directo: sin embargo, Dios es su objeto mediato, precisamente a través de los actos de adoración impuestos por la religión. Estos actos son a menudo actos de fe, esperanza y caridad. Comprendemos entonces el papel preeminente de esta virtud sobre las demás virtudes morales.

Los principales actos de religión: la devoción, la oración y la adoración

La devoción es la voluntad de entregarse a lo que concierne al servicio divino. Nuestro Señor fue el primer ejemplo: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió" (Jn 4,34). Si la caridad nos dispone a darnos a Dios, la devoción atañe directamente a las obras del culto divino, que los santos realizaban con celo, huyendo de la acedia, vicio opuesto a la devoción.

La devoción de los santos se manifiesta por su disposición a realizar actos de adoración, por dedicar tiempo a la oración y por la manera en que realizan los gestos externos de la oración. San Luis Gonzaga pasaba la noche, incluso en pleno invierno, vestido solo con su túnica, arrodillado o postrado, contemplando las cosas celestiales: gracias a esta constancia, tenía el don de la estabilidad mental en la oración, sin distracción alguna, como una especie de éxtasis perpetuo.

La oración ha sido la actividad principal de todos los santos, en todas sus formas: litúrgica y pública, personal, de intercesión o de acción de gracias. En cuanto a la liturgia, fueron los santos, sobre todo los Padres de la Iglesia y los grandes fundadores de las órdenes monásticas, quienes la regularon y nos dejaron este tesoro constituido por los diversos ritos tradicionales.

El tema de la obra de los santos en materia litúrgica merece ser tratado por derecho propio, y haría aún más absurda la pretensión de hacer tabula rasa de tal herencia, pretensión hecha en tiempos de Pablo VI.

Es casi imposible medir el tiempo que los santos dedicaban a la oración: en el plano apologético, basta mostrar cómo sus oraciones de intercesión, unidas a la voluntad divina, lograron resultados milagrosos. La oración de San Esteban, primer diácono, obtuvo la conversión de San Pablo; la de San Gregorio el Taumaturgo movió una montaña que impedía la edificación de una iglesia, cumpliendo literalmente lo prometido en el Evangelio (Mc 11,23).

En cuanto al culto o adoración, aunque está incluido en cierto modo en los propios actos de la oración, también se manifiesta específicamente en los actos particulares de culto. Especial mención merece la adoración que los santos mostraban hacia el Santísimo Sacramento: el gran teólogo Santo Tomás de Aquino buscaba allí la sabiduría; San Pascual Baylón consagró su vida a la adoración de la Hostia, hasta el punto de abrir los ojos durante la elevación de la Hostia en su funeral, como signo de adoración.

Los votos

También forma parte de esta virtud el voto, por el cual una buena obra se convierte también en un acto de religión, por una promesa hecha a Dios. En particular, los votos de pobreza, castidad y obediencia, o votos de religión, consagran al hombre íntegramente y sus acciones al culto divino, siguiendo los consejos evangélicos.

El hombre que promete a Dios renunciar a sus apetitos terrenales e incluso a su propia voluntad se vuelve de algún modo sagrado. La vida religiosa, fundada en las palabras de Cristo, es uno de los signos de la divinidad de la Iglesia católica y fueron los santos quienes la difundieron y la instauraron.

Todas las grandes órdenes religiosas, así como la mayoría de las congregaciones, fueron fundadas por santos: los hombres querían consagrarse a Dios siguiendo el ejemplo y la regla de estas grandes figuras. La regla de San Benito es la consagración del hombre y del tiempo al culto divino, haciendo del monje un ser enteramente entregado a la obra de la liturgia.

La Regla de San Francisco, como su autor, desprende al hombre del apetito por los bienes terrenales de la manera más radical posible, para convertirlo en una constante ofrenda a Dios. El voto especial de obediencia al Papa de los jesuitas hace de su vida un don al bien común de la Iglesia, visto desde el ángulo más elevado.

Toda vida religiosa incluye el voto de castidad, es decir, la consagración a Dios de lo más profundo que tiene el hombre, y lo más desordenado después del pecado original: el apetito que impulsa a la procreación. La castidad, de la que hablaremos en el artículo sobre la templanza, se convierte así en el medio de ofrecer a Dios una víctima entera, de hacer la ofrenda más total de uno mismo.

Este voto es común a todos los que se consagran a Dios, comenzando por las santas vírgenes de la antigüedad, a menudo ejecutadas por rechazar el matrimonio después de ofrecerse a Dios.

La lucha contra la impiedad y la irreligión

No se puede describir la virtud de la religión de los santos sin mencionar su odio a los pecados que van contra esta virtud: superstición, magia, blasfemia, simonía y sacrilegio.

Desde la antigüedad, vemos mártires movidos por el Espíritu Santo contra las supersticiones paganas: sabiendo que les costaría la vida, algunos de ellos se levantaron para derribar las estatuas de los ídolos: como San Blas, obispo de Sebaste, que no solo se negó a rendir culto a los ídolos, sino que los destruyó.

San Benito, en Montecasino, derribó los templos de Apolo y Júpiter y erigió iglesias en honor de San Martín y San Juan Bautista; en las cartas de San Gregorio Magno a San Agustín de Canterbury, enviadas para evangelizar a los anglosajones, hay muchas recomendaciones encaminadas a quemar ídolos paganos y construir iglesias en su lugar.

Desde Inglaterra, San Bonifacio viajó a Alemania, con la bendición del Papa, para evangelizar a los sajones, que aún eran paganos. Un día fue a un pueblo y predicó la Trinidad. Cuando los ancianos respondieron que el Dios de Bonifacio era "invisible" mientras que su roble de Odín era mucho más real, San Bonifacio cortó el roble con un hacha y les dijo: "¿Dónde está su dios ahora?" Es con madera de ese roble que se construyó la cruz erigida en la iglesia del pueblo.

En el mismo espíritu, San Gregorio VII o el diácono mártir San Arialdo, lucharon contra la simonía y el nicolaísmo: querían que los apetitos mundanos se mantuvieran alejados de los altares, dedicados únicamente al culto divino. La lucha de San Bernardino o San Leonardo de Puerto Mauricio contra la blasfemia también se deriva del celo religioso.

La simonía consiste en vender los sacramentos, en administrarlos únicamente a cambio de una tarifa. El nombre proviene de Simón el mago que le pidió a San Pedro que le "vendiera" sus poderes. El nicolaísmo es el hecho, para un clérigo obligado a la castidad -del orden del subdiaconado-, de vivir maritalmente.

Related links

- La santidad de la Iglesia

- La santidad de la Iglesia (1): el dogma

- La santidad de la Iglesia (2): la nota apologética

- La santidad de la Iglesia (3): la virtud de la fe-1

- La santidad de la Iglesia (4): la virtud de la fe-2

- La santidad de la Iglesia (5): la virtud de la esperanza

- La santidad de la Iglesia (6): la virtud de la caridad-1

- La santidad de la Iglesia (7): la virtud de la caridad-2

- La santidad de la Iglesia (8): la virtud de la prudencia

- La santidad de la Iglesia (9): la virtud de la justicia

Fuente: Somme théologique – FSSPX.Actualités

Imagen: Photo 232732614 © Pascal Deloche | Dreamstime.com